11/8,9に開催されたSTEAM EXPO YOKOHAMA 2025というイベントの産業教育フェアというパートに出展されたCQ出版社にボランティアでの参加を持ちかけられたので参加される神奈川県内の高校生や見学に来られる小中学生にモノづくりのきっかけになればと作例や電子工作への招待のようなプレゼンを書いていたのだが、その過程でWokwiという魅力的なサービスを見つけたので解説動画プレゼンはそのYoutubeを見せることで対応した。

しかし重力の不思議や加速度の不思議を棒を振ったりしても中々関心を引いてはくれない。

温湿度センサを取り付けてカラーコードで表示をしても抵抗のカラーコードを理解されている方には面白いと映っても一般の方にはそこから紐解くというところにはつながらない。

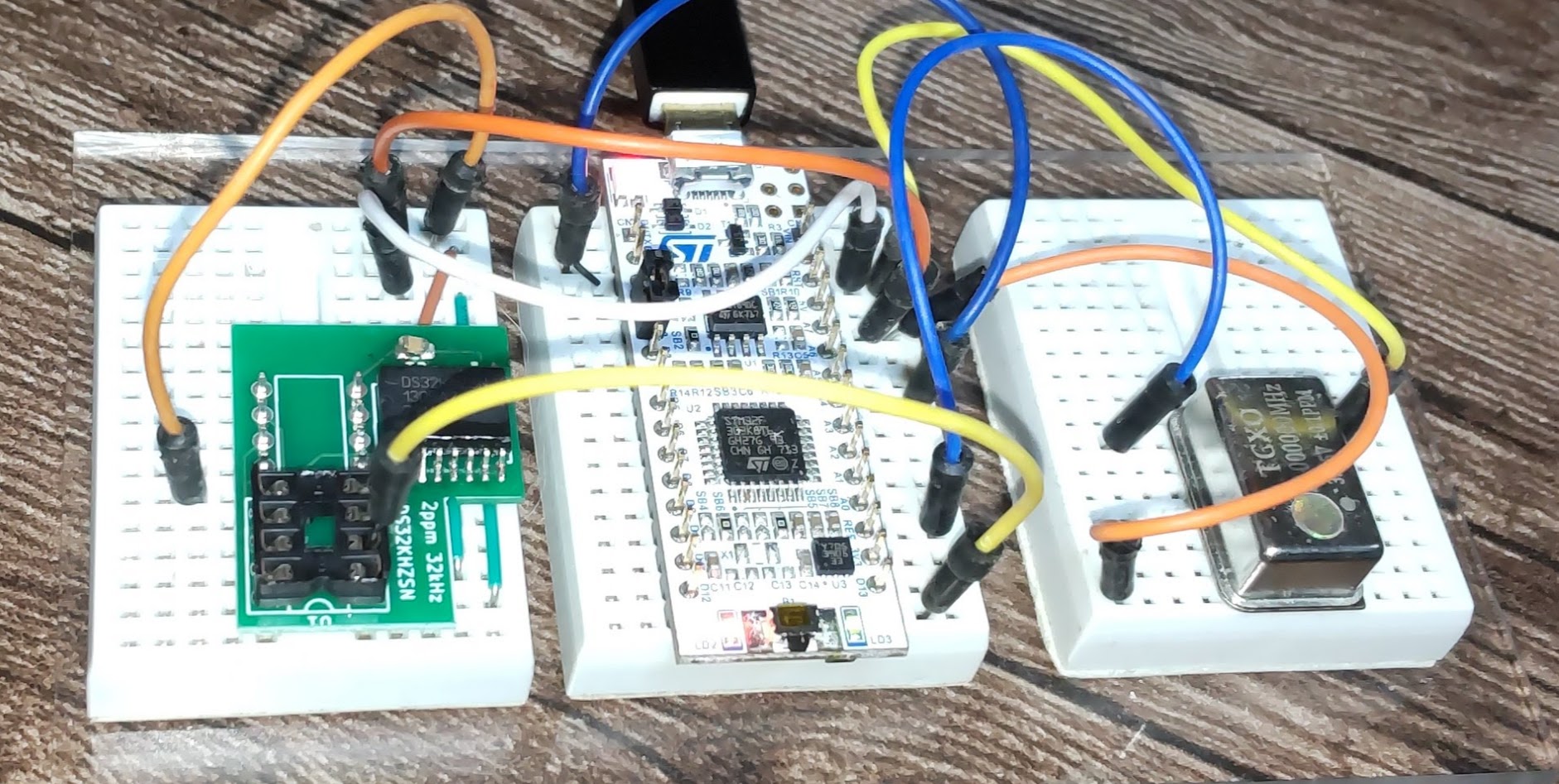

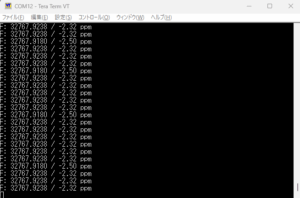

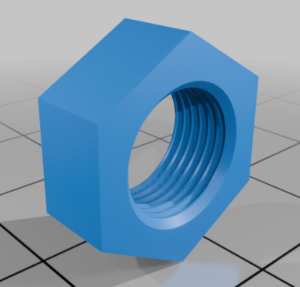

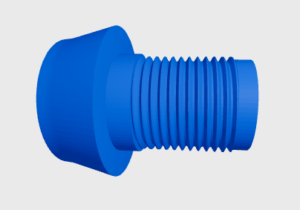

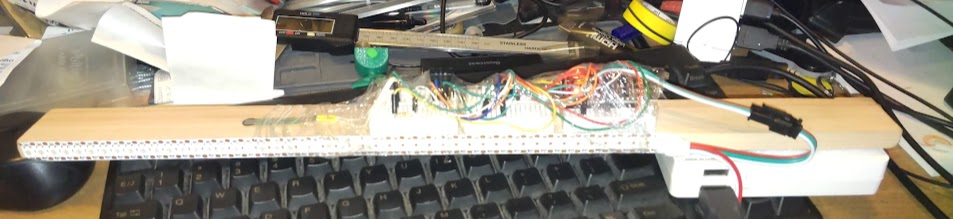

加速度センサーの垂直方向出力を微分検知して方向転換のタイミングで空間に残像表示させることで文字を出そうということまでは用意をすることにした。48ピクセルのLEDを用いると5×7のフォントにしたら8文字4行くらいは出来るのではないかと考えた。

5×7のフォントを拾うことから始めたのは少し今の時代では古いアプローチだったがセミナーで利用している液晶仕様書から拾った公知のものとして実装した。ArduinoUNO/Nanoでは32kB/2kBのROM/RAMサイズとなっていて厳しいことも分かった。結果として8文字3行にして文字表示が可能になった。

表示の仕組みに疑問を持たれた学生には、加速度センサーを用いていること、加速度を計測して振り下ろし、振り上げの2点を変化から検知して表示スタートしていることを説明した。方向が異なるので中に書いてある黒板を上からと下からを読み替えながら出しているよと説明すると納得されて腑に落ちたようだ。