-

組み込みソフトセミナーの教材を更新した(1)

昨年から始めたCQ出版さんが開催する組み込みソフトの入門セミナーを教えている。 元々特定のお客様からの要望で実…

-

オープンラボからのお知らせ

オープンラボのご利用にあたり案内が不十分で、ご迷惑をおかけしているようで申し訳ありません。 基本的には土曜日・…

-

3D プリンタで失くした樹脂部品を造ります

組込みの里にお子さんを連れてこられていた方からの相談があり、失くして不便にしているものがありプラスチック製の部…

-

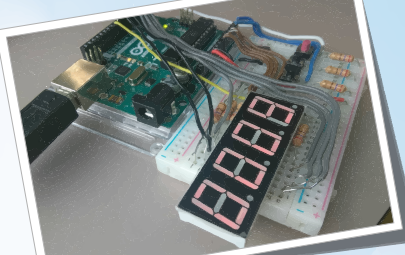

Arduinoで学ぶ組み込みハンズオン合宿をしてきました(1)

先週末11/24と11/25は、依頼された組み込みハンズオン合宿の講師をしてきました。開催場所は茨城県神栖市の…

-

激レアさんたちと交流会 全国高専交流会in長野2018

今年も全国高専交流会の時期となり、今回は長野県菅平高原まで出かけてきました。高専OB/OGまたは高専を愛する方…

-

夏休み電子工作教室イベントの紹介(木更津市真船)

組み込みの里にも、訪問されてブログラミング教室から更に電子工作に領域を広げていこうされているキットキッズ(CI…

-

竹取サービスは無料です

組み込みの里では、五月から七月初めまで敷地内に蔓延る姫竹などの筍を自由に御取りいただけます。一週間ほどで写真の…

-

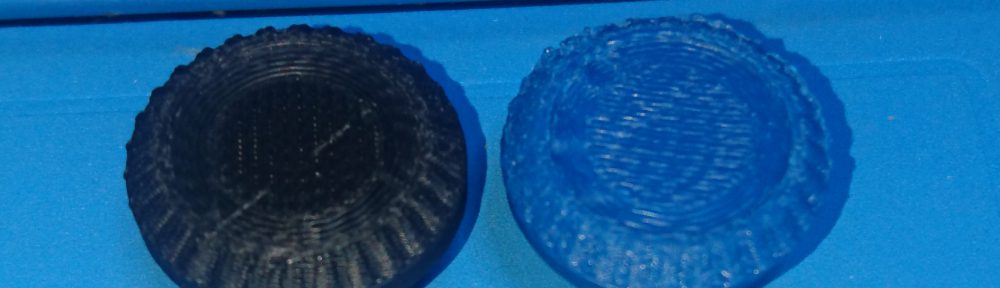

POLYCARBONATEフィラメント試用してみました

テスターのツマミ作成の一件をしているときに頼んでいたポリカーボネート(黒)のフィラメントが届きました。温度設定…

-

IoT罠プロジェクトの皆さんが訪問されました

管理人の西山です。マイペースでの運営を続けて早5年経ちました。年度末が近づき進級への取り組みに腐心されている学…