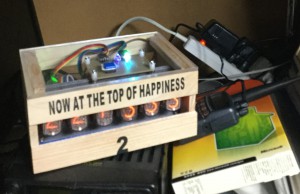

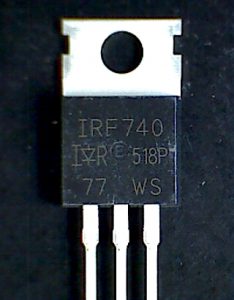

最近悩まされていた中華キットのローテートLED時計の不具合は、電子部品の不良だった。ダラスセミコンダクターの1wireの温度センサーである。トランジスターあるいはレギュレーターと見まごう向きもあるかも知れないのだが、これは本来ならば温度センサーなのである。

最近悩まされていた中華キットのローテートLED時計の不具合は、電子部品の不良だった。ダラスセミコンダクターの1wireの温度センサーである。トランジスターあるいはレギュレーターと見まごう向きもあるかも知れないのだが、これは本来ならば温度センサーなのである。

アプリケーションとしては、時計が室温表示をするという使い方のである。

そして、こちらは正しく動作する温度センサーである。どこかがおかしいのだがお気づきだろうか。写真のせいもあるのだが、最初の部品は地模様がマットとなっていて、こちらの部品はツルットしているのだ。そしてどうもフォントも違うようだ。

そして、こちらは正しく動作する温度センサーである。どこかがおかしいのだがお気づきだろうか。写真のせいもあるのだが、最初の部品は地模様がマットとなっていて、こちらの部品はツルットしているのだ。そしてどうもフォントも違うようだ。

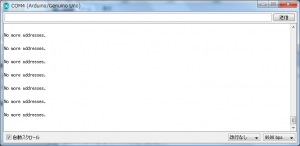

あやしいデバイスは、1wireのプロトコルに応答してこない。

あやしいデバイスは、1wireのプロトコルに応答してこない。

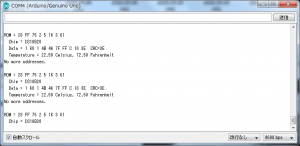

そして正しいデバイスは確かに応答してくるのだ。

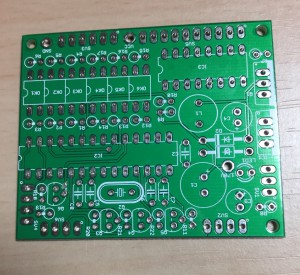

この怪しいデバイスは、アナログデバイスのフェイク品とみて診断すると、なんとレギュレータだった。中華電子部品には、このような粗悪な偽電子部品が出回っているようだ。キットゆえに、電子部品の検査もせずにリストに従ってパックしてデザインを求めてチップとあわせて売り出すというスタイルのように映る。オリジナルの基板をコピーした写りの悪いパターンだったり色々だが、オリジナルキットからのコストダウンはかくあるべしという勢いがすさまじいようで、株式会社秋葉原でも350円するこの温度センサーに交換して対応したりしている。ネット越しに見える中華市場でのこの温度センサーの価格は60円から300円くらいまでと幅がある。安いものには、こうした怪しげな偽電子部品も混然となっているのかも知れない。注意しよう。

この怪しいデバイスは、アナログデバイスのフェイク品とみて診断すると、なんとレギュレータだった。中華電子部品には、このような粗悪な偽電子部品が出回っているようだ。キットゆえに、電子部品の検査もせずにリストに従ってパックしてデザインを求めてチップとあわせて売り出すというスタイルのように映る。オリジナルの基板をコピーした写りの悪いパターンだったり色々だが、オリジナルキットからのコストダウンはかくあるべしという勢いがすさまじいようで、株式会社秋葉原でも350円するこの温度センサーに交換して対応したりしている。ネット越しに見える中華市場でのこの温度センサーの価格は60円から300円くらいまでと幅がある。安いものには、こうした怪しげな偽電子部品も混然となっているのかも知れない。注意しよう。