前回集まった小学生チームが再集合した。男の子の五年生四人組である。知己の息子さんということで、新宿から五人乗りでやってくる。好天に恵まれて案の定、アクアライン大渋滞となり湾岸線経由でやってきた。仕掛りのセットを仕上げる子たちなのだが、取組みはみなさんバラエティに富んでいる。

前回集まった小学生チームが再集合した。男の子の五年生四人組である。知己の息子さんということで、新宿から五人乗りでやってくる。好天に恵まれて案の定、アクアライン大渋滞となり湾岸線経由でやってきた。仕掛りのセットを仕上げる子たちなのだが、取組みはみなさんバラエティに富んでいる。

さらっと仕上げた子を筆頭に、次の子が出来れば通信大会ということになるのだが、マイペースで黙々と組み立てが途中の子もいて、出力是正の修正も含めて二人が完成して、通話大会となった。さらに一人が問題点解消までして、一人は組み立てがようやく完成しようかという段階だ。

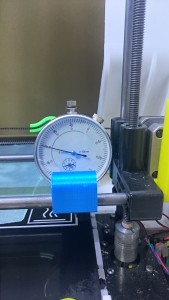

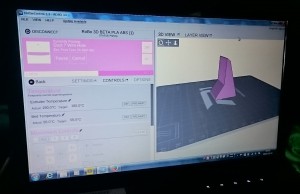

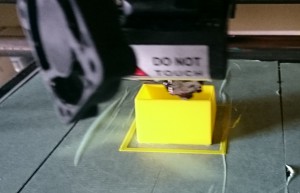

時間を持て余した、子たちは3Dプリンターでの造形デザインに取組み、123Designもマスターして自分たちの世界で気に入っているクリーチャーを作成して立体ビット絵のような形で完成させて出力した。高さ10cmほどの作品だが、蓄光青というPLAを使ってもらったので完成後、暗闇で光るのも楽しんでくれたようだ。

動作しないものの多くは、半田付け不良であり、また組み立て過程で生じた間違い実装や、パターンはがれなどによるものだ。少年たちの完成を急ぐ気持ちが組み立て途上であることを忘れて半田付けのし忘れや、誤ってリードを短く切りすぎて半田付けでは穴ふさぎのみとなっていたりする。ワイヤレスマイクでの作成問題はこれらで集約できてきたようにみえます。

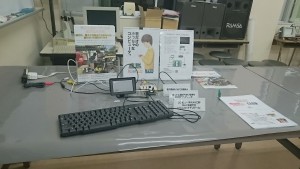

次のステージは、電子工作でマイコン制御でオリジナルのものを作るという段階や、3Dプリンターでの所要パーツの作成といった形にステージアップしていきそうです。