八月末に開催したセミナーで基板化した教材だったが、使用ブザーの駆動電圧の誤りなどから修正を行った。I2Cのセンサの追加がしやすいように配置のことなるフットプリントを増やした。評価ソフトは既に提供してあるのでセミナー内容を追加する段階で、テキストと共に整備する予定。今回はI2Cのバス波形の観測をしてもらいデバイスが応答することをみてもらう項目を追加します。単純に動いたのではなくて、確かにハードが応答していることを実際に計測して体感してもらいます。

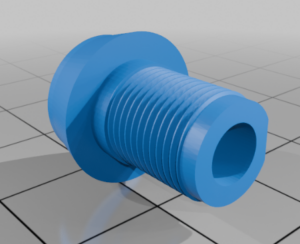

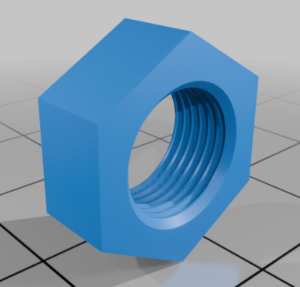

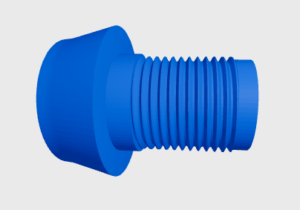

[3Dプリンター活用]端子が壊れた電源を直す

色々と整理が必要で対策中

パーツボックスのトレイ不足を3D出力した話は前回だったが、さらに個別案件で購入したスポンサー付きの部品などを別管理にする必要も生じて対策が望まれている。そうした開発依頼作業での活用と在庫整理も兼ねて、コストパフォーマンスの良さそうなアイデアが出てきた。100円均一のセリアなどで購入できるトレイと厚手のA4ファイルケースの組み合わせだ。なかなか良いのだが・・・

続いて今回開発したのはA4Lサイズの薄手のファイルケースに内蔵させるカスタム仕様のパーツトレイでこちらは3Dで作成した。背の高さは20mmほどでファイルケースに合致している。

材料費の観点では、実際に四つの部品トレイで作ることになるが一つ100-150円程度だフィラメント代としては・・・だが。ファイルケースに綺麗にフィットするのでとても良いと自画自賛。

そして振り返って最初に試した厚手のものについても隙間を埋めるトレイを作成することでフィットすると理解したので、次回はそちらも作ることにしよう。今週は台風到来で、印刷中に停電するなどの状況もありましたので出力は半分のみです。

Windows10の殴り込みでWindows7マシンが無くなりました

Dualヘッドの3Dプリンター設置します

組み込みの里では、ながらくReprap派生のRobo3D R1プリンターを運用してきましたが、出力の多様化などを受けて恒温筺体でテーブルが水平移動しないモデルのプリンターを導入することになりました。当初は、デルタ型のプリンターを考えていましたが、次の点から箱型筺体のモデルを選択しました。

- Dualヘッドでスムーズにそれ自身の水平がメカとして担保される

- ABSなどの出力に際して周囲温度に左右されずに収縮回避を図れる

- 高速出力などの際にテーブル自体が水平に移動するタイプでは造形物に慣性がかかり剥離や振動で変形などを生じることがある。

オープンケースでMakerbotなどの時代に登場したRobo3Dでしたが、現実には日本の風土では、周囲気温などの影響からABSでの出力には課題が多く、最終的にはケースを箱に入れないと解決しないということに至りました。現在ではヒートベッドの位置により収縮をしたり速度を落とさないと安定に出力できないということなどからワークショップスペースとしての利用には課題があると判断して、上記条件の1-4を検討していく上で1,2の点からDELTA型ではなく箱型筺体のモデルに行きつきました。むろんデルタ型でも箱型になっているものはありますがDualヘッド構成では三つのモーターで水平を実現するというデルタ型ゆえの課題があるようです。

今月末には入荷して設置稼働する予定です。印刷速度は3倍速になりそうですし、バッチ処理で一括部品出力などは夜間運用でもできる予定です。

ペッパーがやってくるぞ

高専連携を志向するメーカーさんとのコラボで組み込みの里にペッパーがやってきます。

地元の木更津高専の学生さんと企業さんの間でサテライトラボとして組み込みの里を利用するという形態です。ペッパーの利用については、この活動を優先させていただきますが空いている際には試したり活用することも出来る予定です。

彼がやってきたら、またご報告させていただきます。

(Solved)怪しい電子部品 DS18B20

スペック割れの嫌疑をかけられていた中華市場のDS18B20ですが、問題解決いたしました。

結論は、使い方のスペック割れで1Wireのスペックを満たしていないソフトウェアで利用していたことが判明しました。オリジナルのソフトウェアではリセットパルスが333uSで480uSの規格を割っていました。この問題は、おそらくシステムクロックの動作速度変更を行った段階で、1Wireのタイミング修正を行わなかったことに起因していると思われます。システムクロックの周波数からソフトウェアタイミングが自動的に算定されるようなdefineを指定することで解決されるはずですが、組み込み案件では、こうした問題で実機確認で終わりがちなので注意が必要ですね。

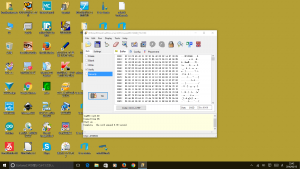

あいにくと8952(8051)のコンパイラでフリーで使えるものにはコードサイズの生成制限などがあり、とりあえず逆アセンブルしてHEXファイルからパッチすることにしました。

当該の1WireのバスラインはAT89S52のPort1のビット0を使っているので書かれているMCUかからイメージファイルをHEX形式で吸い出して、それからD52.EXEでリバースアセンブルして二箇所の修正ポイントを割り出して、リセットパルスとタイミングパルスのコードをバイナリで修正しました。結果は解決となりました。ただしくロジアナも解釈メッセージをつけて、デバイスが応答しているのも確認とれるようになりました。

RTCパーツ DS1302 (DIP8)入荷しました

MAXIMのDS1302です。最近扱いの時計キットなどに入っているのでパーツとして在庫しました。単価50円

MAXIMのDS1302です。最近扱いの時計キットなどに入っているのでパーツとして在庫しました。単価50円

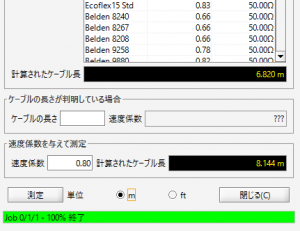

HyGain DX-88 バーチカル復活プロジェクト (3)

(続々々)怪しい電子部品 DS18B20

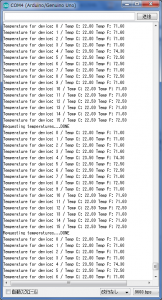

不良と思われるDS18B20群を並列給電したままの形でマルチドロップしての動作確認をしています。

不良と思われるDS18B20群を並列給電したままの形でマルチドロップしての動作確認をしています。

検査に供したのは、DallasSemiconのライブラリーにあるTesterスケッチを用いて行いました。出力フォーマットのみ変更しています。

使い方として、NGになる要因追求はするのですが、精度観点でいかがなもの かという問い合わせがありますので、16本(時計アプリではEor2となる不良品)を用いて行いました。

かという問い合わせがありますので、16本(時計アプリではEor2となる不良品)を用いて行いました。

22度から23.5度という測定結果が得られました。精度が±0.5度ということですので達成されているのかも知れませんね。

こうやってみると、一通り動作しているようにも見えるので、不良条件の特定がなかなか決めてがなくなってきました。