メルカリなどでキットの頒布をしておりますが、こちらでお求めいただいて実際に作成してうまく動作しないというお話もあり中々説明資料だけでは難しい面があります。動作しない場合には、組み込みの里までお持ちいただければ、内容確認させていただきます。一件2000円で受付させていただきます。送付いただける場合には、返送送料込みで3000円で対応させていただきます。

・不具合箇所の特定、修理内容について明記して返送いたします。

「電子工作キット」カテゴリーアーカイブ

ラジオの製作は難しい!?

電子工作オープンラボ開設に至った経緯からも、どこでも鳴らすことが出来るラジオとして6石スーパーラジオを取り上げて中華メーカーのキットを扱ってきた。ゲルマラジオのキットを都会で鳴らすことは現在の住環境では難しく電子工作の入口にはふさわしくない状況になっていることを知ったからでもあります。

さて、そんなラジオキットですが安価故に懐かしいベークの片面基板です。部品は中華仕様ではありますが日本の中波ラジオの範囲はカバーしています。中間周波数が465kHzになっていたりするのは国情を表しているのかもしれません。2028年秋には、AM放送の国内民放局は停波することになっており、既にFM移行も始まっています。電波の不思議を学ぶためにはAM放送はとても良い機会なのです。

しかなしがらそんなAMラジオを今の子供たちは聞くことはありません。タクシーの運転手も聞きながら運転しているという光景にもならなくなりました。車の中ではデジタルオーディオかCDなどを聞くようになりました。かつての自動車ラジオというジャンルはナビに置換されています。311のような大災害が起きたときに安定に離れた地域からの放送を聞くメソッドはAM放送しかありません。あの時に、「おばあちゃんの家ではラジオしか聞けなかった」という話をしていた少年を思い出します。

さて、ベーク基板は柔らかく銅箔の厚みも薄いので慣れない手つきで子供たちがはんだ付けで加熱し続けると剥離してしまいパターンが切れてしまいがちです。部品の密度も多くて昔の電子工作キットでは2石レフレックスなどの構成でも同様なもので慣れない手つきでのはんだ付けでパターンが切れてしまったときには途方に暮れた小学生時代のことを思い出します。無論、ブリッジしてしまい、回路が繋がってしまったりもします。最近では、鉛フリーの半田を使うと昔以上に半田付け不良が多発してしまうこともあります。見た目と接続は異なります。

地道に回路図から電源と信号の流れをおっていくことになります。

部品は間違えなくついているのか。抵抗のカラーコード、ダイオード・電解コンデンサの向き、トランジスタの品番とその向き。

ついている部品はただしいのか、バーアンテナのコイルは断線していないか、中間周波トランスのコイルは導通しているか、中点タップも導通しているのか。低周波トランスも同様。

「一通り見て回って怪しい箇所は吸い取ったりハンダを入れ直したりしたら薄っすらと受信するようになりました。でも、特定の局がスピーカーに耳を当てると聞こえる程度です。 電圧を調べると3と4が降圧されずに1.5vです。 430Ωの抵抗も所定の位置です。 何か考えられる事有りますでしょうか?」

こうした問い合わせをいただいた。ラジオキットを買い求められて、一つ目は鳴らすことが出来ずに2つ目をご購入いただいて挑戦して成功されたとのことだった。

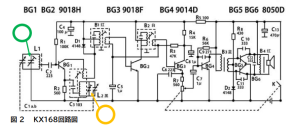

スーパーラジオなのでBG1の所での局部発振とミキサーが動作しているのかどうかが最初の課題だが、局が受信できているとのことなのでBG1/BG2での中間周波変換までは動作しているのだろう。バリコンを回して同調がとれているのであれば、トラッキングをしていけばよいのかもと思うが、大体中間周波トランスの設定は予め調整できているのが最近の中華品質なのでまずは検波されてからの段階での問題かもしれない。

BG3/BG4でのトランジスタ端子に掛かっている電圧の確認をされているようだが、BG4以降は1.5Vが直接かかっているのだが、BG3までは100Ωを介しての接続なので1.5Vが観測されるということは、足回りで導通確認をしていただくことが必要かとも思う。それぞれのトランジスタのベースとコレクタから電源+の間、エミッタから電源-の間の抵抗などを見て頂くのが必要だろう。

あやしいのは、R7の抵抗、ボリュームの辺りになるかとも思われますが、果たして・・・。

開設から10年がたち諸々問題の対応中

- 光回線がダウンした

7/7に里に赴くと、光回線がダウンしていました。ルーターとONUなどを確認していると光ファイバーから光が届いていないようです。どこかで断線した模様です。Sonetの窓口に電話をしました。こちらで切り分けをした経緯と症状を伝え説明したつもりでしたが、「ONU」をお送りするので交換してほしいといった返信をされた。必要事項としての各ランプの状態も説明している通り、外部で引き込み線が断線しているので来ていただくしかないと説明をして対応していただける工事業者の日程を確認してもらい次の三連休明けに来ていただけることになった。ネットがダウンすると、いろいろと出来なくなる。ネットありきでつないでいるGoogleのCASTも動作しないし、Alexaも同様だ、リモートでつないでいるテプラも、プリンターすら動作しない。最低限としてプリンターが使えるように、プリンターをスマホのテザリングに繋いで使えるようにはした。

- パソコンが遅くて使えない

Arduinoを使って勉強に来ているインド人親子には、先日も使ってきたパソコンが不調で遅すぎるマシンとか、電源がうまく入らないマシンとか開設して10年経過する中で切り替えや修理が必要な更新時期になっていることも事実だった。LenovoがIBMを買う前の時代のIdeaPadというAMDのA6の4コアマシンにWindows10までを入れて使ってきたのだったがRAM8Gに増設をしてはいたもののHDDやクロックも含めて中古機材の適当なものに切り替えることにした。

- Windows11が動作する中古マシンを2台手配、タッチパネルマシンも修理

RAMを8GにしてSSDに換装したマシンを中古で手配した。日常使いしているLet’sNoteだ。普通に買うと高いLet’sNoteだが幸いにもビジネスユースで使われてきたものがリース終了品となったモデルで拡張性が残る世代(8G/16G)の程度のよいジャンク品を集めていた、こうした多数の部品在庫などもあったことから慣れたマシンということでこれにした。無骨なマシンだがタフでもある。キーボードだけは不具合がないように交換した。メルカリで販売してきたラジオキットなどの代金が充当できたので相殺できた。かつて、両面画面のパソコンとして対面指導などに良いかと思って導入したASUSのノートパソコンは高速ではあるものの4GBのメモリ制限なので里での活用で利用継続すべくこちらも修理をして電源アダプターなどの更新をした。

- 6石AMラジオキットは、AM停波の時代が近づく今メルカリで販売中

6石AM中華ラジオキットは、沢山死に在庫となっている。秋葉原での販売窓口にこられていた工作会で使いたいので100台まとめて安く手配してほしいという方からの申し出で手配したのだが、そのまま雲隠れされてそのまま負債として抱えてしまっていたのだ。まだまだ在庫があるので絶賛販売中だ。クリックポストでの配送でこうしたキットの送付などがとてもスムーズで安価に出来ることはメルカリなどのお陰といえますね。

- 郵便受けに書いてあった表札が薄くなり読めなくなっていた

郵便局から連絡はがきが投函されていた。内容は、住所と氏名が分からないので配達先リストには登録されていないので記入の上返却すること並びに表札を明示するようにとのお知らせだった。届かない郵便物があったのかも知れないと思いつつ、今の時代では配達は他のメディアもあって気づいていなかったのかもしれない。

小学生3名に電子工作スターター指導

組み込みの里木更津教室として開けたのは久しぶりだった。

母校の木更津高専近くにお住まいの方からの問い合わせがあって再開することになった。二家族いらしてそれぞれお母様と息子さんという形でお子さん3名。6年生と3年生の混じった形で友達とご兄弟ということだった。

初めての半田付けで広い銅箔面に半田付けするという意地悪ではなくて面を温めるという感覚の練習でぬれ半田ができるかに取り組んでもらった。悪戦苦闘をしていたが、次第に皆さん半田ごてで温めるためにはどうするのかを体感してくれたようだった。

電子さいころ用の部品を確認しながら、3人に渡し背の低い部品から順次挿入して向きを確認してリードを押し広げつつカットするのが難しいようだ。短く切りすぎて、半田付けをする前に落ちてしまう子もいた。失敗したことで次はしっかりやろうと頑張っていた。

ご兄弟できた二人は、半田の送り量が要を得ず半田の海でショートしたりしていたので吸い取り電線や吸い取り器でパターンのショートが解消するように指導する。吸い取り器も吸い取り電線も使い方学んでいくようだが、もともとの良い半田付けの指導が不足していたなと反省する。もう一人のお子さんは元々半田付けの量が適量なのかそうした問題はなかった。実際の基板で二か所程度はそれぞれの物で模範を見せたうえで彼らの半田付けを順次させてみて個々に指導確認してからあとを任せる形にするのがよいだろう。

マイコンの半田付けには、ピン揃ったが活躍するのだが、これは子供たちがとても気に入ったようだ。LEDの向きなどを確認してコイン電池を付けてあげて試運転だ。大体どの子の作品も何か所かのLEDが点灯しないか、不安定だったりする。症状別にルート確認のマップを作って置いたらよいかもしれない。半田付けの不良が大半なので、半田の色を見ていけば大概の問題は解決する。

半田の海にはならなかったお子さんも一か所のLEDがおかしかったが、ルートの半田付けを確認して色の悪い個所を半田付けしなおして解決した。ほかの二人も海を解決してからも何か所かの半田付け個所を対策して解決した。賑やかにそれぞれの机の上で歓声があがりお母さん方も声をかけていた。実際のお菓子のケースに入れてみるとあたったり向きが光の向きに不満があったりするので裏側の足の長さを切って揃えたりという仕上げ作業は夢中になって各人が進めて時折治せないモノは手をあげて応援要請をしてきた。

半日という範囲で皆さんが仕上げられるのが丁度良いペースだといえる。

逆ポーランド方式の電卓キットを作ろう

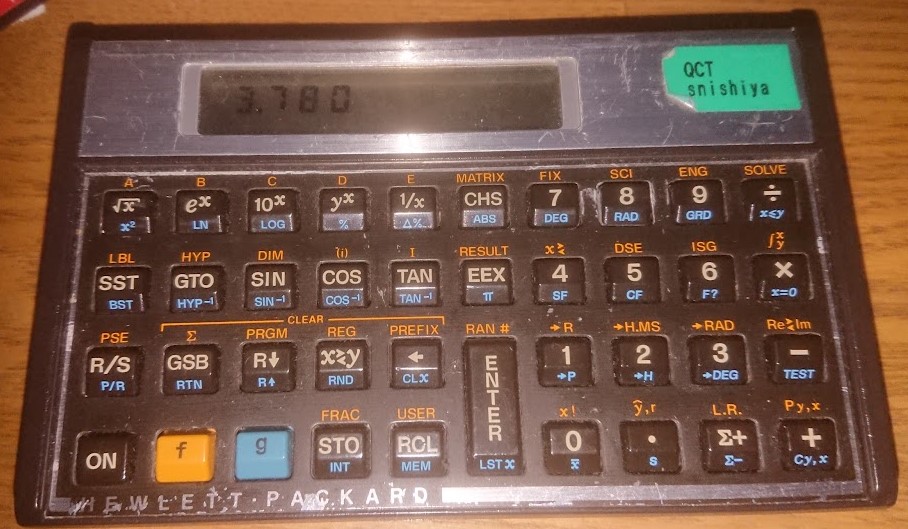

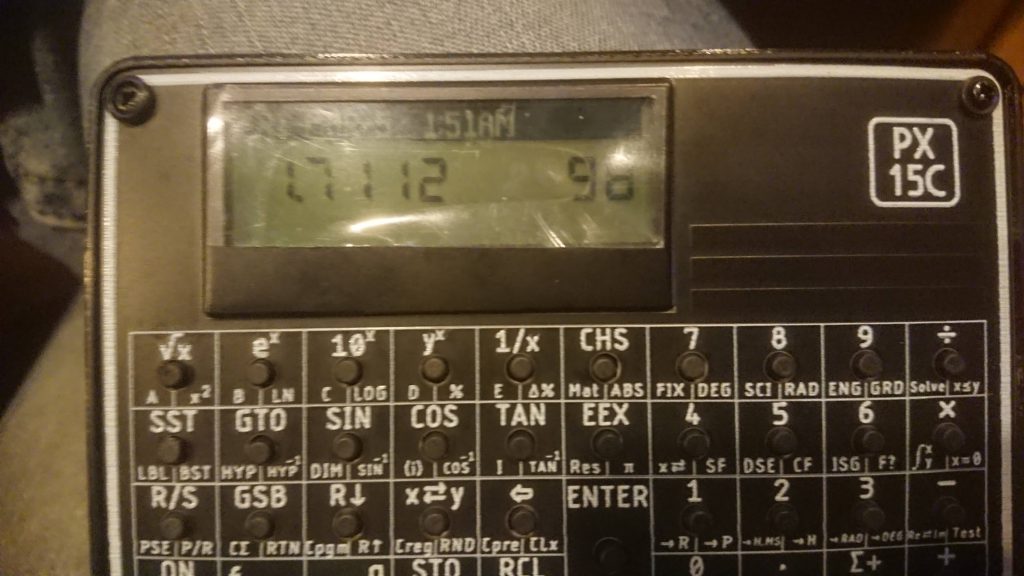

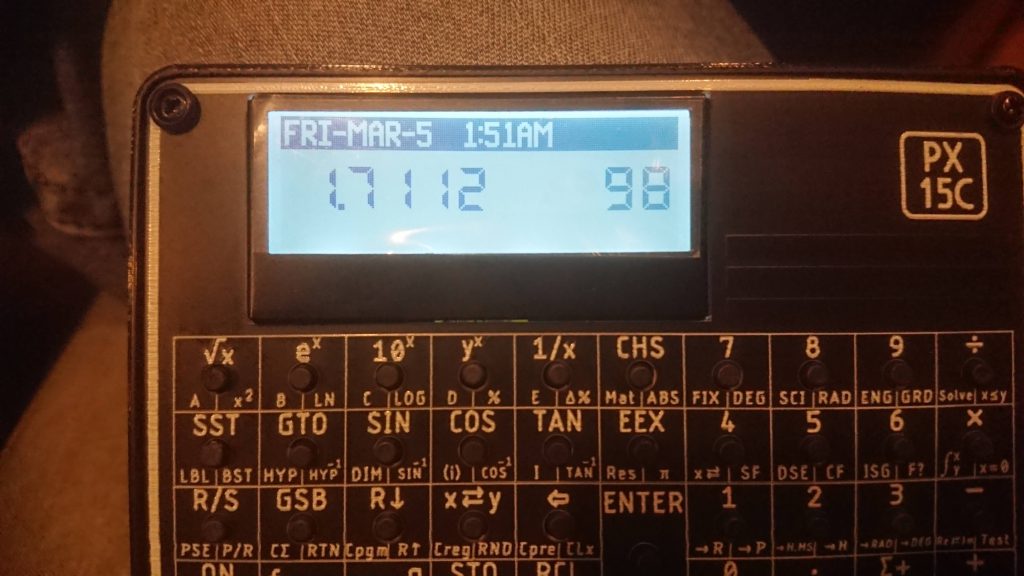

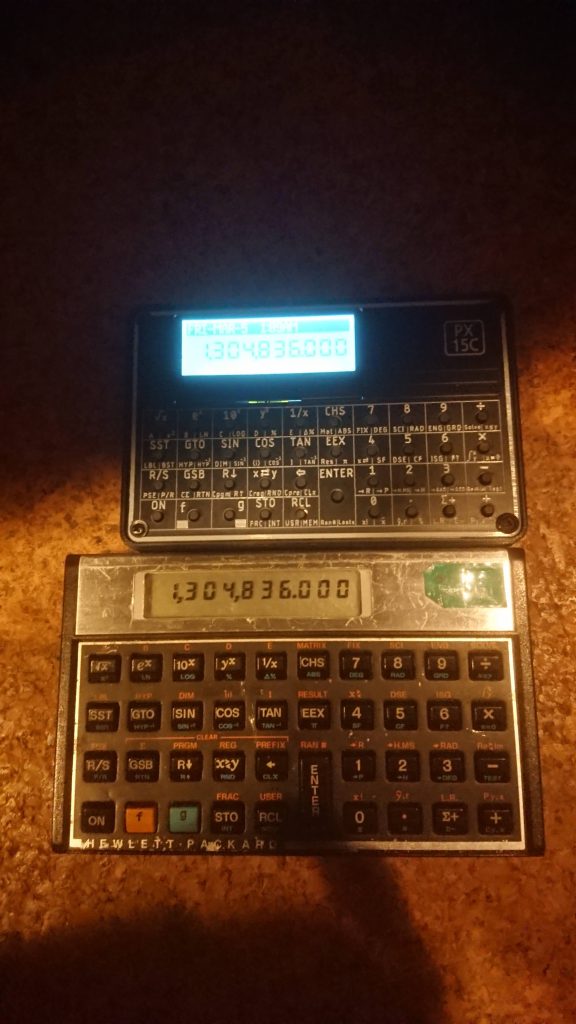

組み込みの里で、長年利用してきた逆ポーランド方式の電卓が多数ある。歴代使い込んできたモデルを中古で再入手したり、最新型モデルを買ったりとしてきた。写真にあるのは日常に利用しているHP-15Cというものだ。動作ステップをプログラミング出来るものでもある。

この逆ポーランド方式の電卓には=キーがないので、困惑する人が大半だ。学生時代から誰かが借りていっても使えないといってすぐに返されるというメリット?もある。

複雑な計算式を解法していく上では綿密に対応する括弧を確実にインプットしたりすることもなく、最奥の点から手計算で解いていくというやり方なので逆にインプットミスも少ないのだ。当時は日本語方式と呼んで売られたりもしていた。

3に5を足すという形なので 3 に 5 + というステップで答えが出る

計算式通りというやり方だ 3 + 5 = となる。

逆ポーランド式(RPNと略す)の電卓では区切りとなるキーがENTERというものになる。

スタックは4段あり、最上位(X)が表示されている。

ETNERというキーが操作されるとそれまで入力された数値・結果がスタック(Z->T, Y->Z, X->Y)にプッシュされる形になる。

二項演算をした場合にはX, Yで演算を行い、スタックから

順次ポップ(演算結果(x,y)->X, Z->Y, T->Z, T) されてくる。

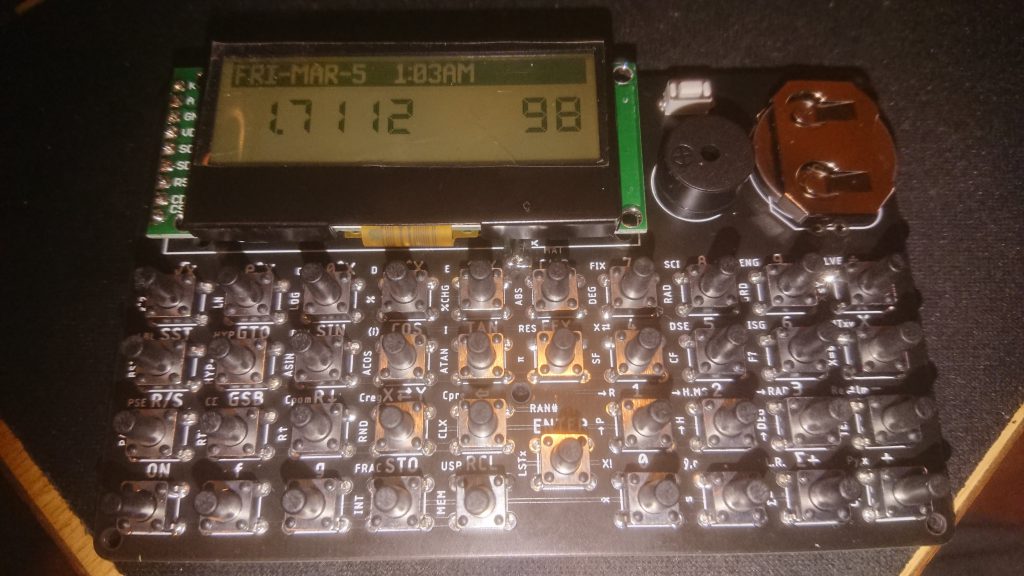

今回作ろうとするモデルは、この写真の機能を実現したキットだ。

メキシコの方が設計されて出されている。基板や部品は中国で手配されているようだ。

以下のサイトで販売されている。今回はアルミパネルと3Dのケースを手配したので

63ドルほど、更に送料がFedexで25ドルかかった。

https://www.tindie.com/products/hobbystone/px-15c-an-hp15c-emulator/

表面実装部品はないが、沢山のタクトスイッチを揃えて実装するのは少し大変だ。

なお3Dプリンターでケースやキートップを作り、PDFのラベルを貼り付けるという形も取れるようだ。その場合は50ドルくらいになる。

セオリー通りに背の低い部品から実装していく。

タクトスイッチはそれぞれ1ピンだけ半田付けをして、都度垂直を整えてから次のピン

を半田付けするという形で進めていく。

液晶表示器の下にATMEGA328が実装されて、液晶表示は両面テープで留められて

基板とはヘッダーを半田付けして接続される。ファームの書き換えは、背面にコネクタがある。キットのマイコンにはファームが書き込まれている。

バックライトが付くのは実機にはなかったことでした。

大きさを比較すると少し小さくて、厚いです。

電池はCR2032を無骨に挿入する形なので交換するのに

振り回すか、ドライバで開けるしかない状況でした。

対策として電池を交換できるためのハンドルを設計しました。

こちらの載せて挿入すると取り出すときにはつまんでロック

を外して引き出せるようになります。

PLAで作成しました

電池向きを合わせてキャリーをかぶせます

出すときには、少し出ている爪を挟むことで引き出せます

モノづくり体験色々

今日は高専の入試の日でした。本科生らの試験は終わりのんびりとしているかと思い、先般プリント基板づくりで止まっていたE君からの連絡があるだろうとは思っていましたが、昨日の土曜日に連絡があったのは、どこか遠い処からの利用申し込みでした。可能ですよと答えたものの、お住まいはわからずアクアラインの向こう側ということとお名前などから女性らしいということだけだった。

土曜の申込みはなかったので気が付くと昼少し前になっていて夢うつつでみた書き込みがどうやらFBのホームぺージ向けのメッセージとなっていたことに気が付き慌てて返事を送りアクセス方法などについての情報を知らせておいた。

ネットでわかったことは、小田原あたりから来られるらしい女性だということで、木更津までの距離や時間は先日の土浦から見えた方にちかい2時間半ほどになるらしかった。

日曜の朝になり、十時過ぎには来られるとお聞きして、とてもスイッチが入られてこちらまで来られるのだということも再認識しました。電子工作の入り口からはじめたいということでしたので、今どきのモノづくりに欠かせないArduino互換機の製作をお勧めして、最終的にいくつかのスケッチを動かして開発環境の構築ならびに電子工作体験の二つを今日の成果としていただくことにした。

幸い、Aitenodoモデルが液晶付きで破格のものの在庫があったのでこちらを勧め、またテープLEDでの実験などで先々のはかどりが見えそうな感触となった。大学時代に半田付けをしたことがあるのと、当時の実験ではブレッドボードも使ったことがあるらしかった。担当の先生が接触の悪さなどが起こることから毛嫌いしているらしいことなどもしれた。4月からの非常勤講師などでも心してのぞむ必要がありそうだ。

さて、里のお手製の基板バイスもつかってもらい先日来の小学生同様につかいこなしてもらっているのが、この写真だ。

開発環境として用意していた里のマシンはWindows10に移行してからArduinoIDEが正しく動作していないことがわかり、Windows10でもちゃんと動作している自前のSurface Pro2にお出ましねがうことになった。

気になっていたCH340Gいわゆる中華シリアルポートについては今は問題なく動作するのでWindows10でも問題がないことはわかり、別の理由で里のマシンはNGとなっているようだった。(要調査)

作業を進めていると、作業エプロンが振動しているとしらせてくれた。三時過ぎにE君がやってくるらしいとの連絡だ。彼は、昨日のうちに送信したつもりになっていたメールが送信されていないことに今回も気が付いたようだった。

作業を進めていると、作業エプロンが振動しているとしらせてくれた。三時過ぎにE君がやってくるらしいとの連絡だ。彼は、昨日のうちに送信したつもりになっていたメールが送信されていないことに今回も気が付いたようだった。

これは、おそらく送信する前に受信箱の確認をしないことに基づく最近のメールサーバーの流儀に基づくものなのだが、むしろメールアプリ側で自動的にやってもらいたいくらいかもしれない。

前回は、PCB加工機が上下動作に支障があり基板作成に至らなかったので、こちらで分解調整して対処してあったものだった。

今回の経験で基板加工機の一連の作業をE君はマスターしたので、4月から始まる新しい年度では本科の最上級生として、電子創作同好会を発展させていってくれるに違いない。今回の基板は謎のShield基板であるらしい。

お待たせしました、今週11/25-26はオープンします

新型3Dプリンターが追加になります。手狭になるので、古いプリンタ―Robo3Dを整備して知人に提供する予定です。

新型3Dプリンターが追加になります。手狭になるので、古いプリンタ―Robo3Dを整備して知人に提供する予定です。

新型は、QIDI社のDualヘッドのものです。操作パネルがタッチスクリーンに変わり、Singleヘッドモデルと同様に進化したものになりますね。

携帯電話の充電器基板を起こしました。秋月のケースに入れて単三電池二つと納めることができます。

携帯電話の充電器基板を起こしました。秋月のケースに入れて単三電池二つと納めることができます。

デジタル腕時計の製作体験とIchigoJamの入院

夏休みの木更津高専で行われたIchigoJam体験に参加された小学生の母子からご連絡をいただき、お姉さんに連れられて組み込みの里においでいただいた小学三年生です。

体験会では、IchigoJamのプログラム体験を親子でされていました。モノづくりや電子工作にスイッチが入ったのか、当日配布した組み込みの里のパンフレットを頼りにご両親にせがまれていたそうです。

念願かなった里でのテーマはいろいろみてもらったうえで、半田付けがそんなに量も難易度も高くないデジタル腕時計を作ってもらうことになりました。

念願かなった里でのテーマはいろいろみてもらったうえで、半田付けがそんなに量も難易度も高くないデジタル腕時計を作ってもらうことになりました。

とはいえ慣れないはんだ付けなので、ここは接着剤ではないことを学んでもらいます。いじわるをするわけではないですが、最初にROHSの半田付けを練習でしてもらいました。

基板のかけらにドリルして抵抗三本とりつけるのですが、お手本を一つ見せて、よく部品と銅箔を温めてから間に半田をしみ込ませるとうまくいくよと・・・

基板のかけらにドリルして抵抗三本とりつけるのですが、お手本を一つ見せて、よく部品と銅箔を温めてから間に半田をしみ込ませるとうまくいくよと・・・

部品のリード線の切り方も見せましたが、あとはキット本番で学んでもらいます。ここでははんだごてで如何に部品リード線とパターンを温めることが出来るかの練習です。

部品のリード線の切り方も見せましたが、あとはキット本番で学んでもらいます。ここでははんだごてで如何に部品リード線とパターンを温めることが出来るかの練習です。

ですからわざと難しいROHS半田で苦労させてみました。右側二つが小学生が苦労した戦いと学びの成果です。はんだごての鏝先を大きく当てて熱を加えないと難しいということは学んでもらえました。

本番のキットは同じくROHSではあるものの低温で溶けるタイプの千住金属のLEOを用いてはんだ付けをしてもらいました。こうすることで熱の与え方も含めて慣れてうまくはんだ付けできるようになった感触をもってもらいました。

里謹製の3Dプリンターで作成したバイスで固定することではんだ付けがしやすいことも体感してもらってから利用してもらいました。

ラジオペンチでリードを加工すること、ニッパーの刃の向きと飛ばないように押さえることなどがきょうのまなびです。真剣なはんだ付けのまなざしはいいですよね。半田付けが終わり全体を確認してショートもなくうまくはんだ付けが出来ました。苦労して練習した甲斐がありましたね。電池を挿入して仮組をしてみると一発動作でした。

ラジオペンチでリードを加工すること、ニッパーの刃の向きと飛ばないように押さえることなどがきょうのまなびです。真剣なはんだ付けのまなざしはいいですよね。半田付けが終わり全体を確認してショートもなくうまくはんだ付けが出来ました。苦労して練習した甲斐がありましたね。電池を挿入して仮組をしてみると一発動作でした。

あとは実はパズルのように難しいアクリルパーツを積層して図面に描かれている説明と現物を照らし合わせながら組み上げるのが彼のトライアルとりました。もう一息。

そして完成した時計をみる彼の横顔からは誇らしげな印象さえみえますね。

のちほど帰りはお母さまがお出迎えに来られて、実はIchigoJamがうまく動作していないという話を伺ったのは帰りの間際でした。

お預かりして確認してみたのですが、こちらは特に問題なく動作しているようでした。テレビとの相性があるかもしれませんが、おそらくIchigoJam側の電源スイッチを接続後に入れれば問題はないのかと思われます。

LED仕込みのアイロンビーズアクセ用パーツ電池込み250円

応援に行った秋葉原 UDX夏祭りでは、アイロンビーズにLED仕込みをしてCR2032かCR2025のボタン電池を挟んでテープで留めるというやり方でアクセサリを作るという今風の祭り夜店的なや り方でした。接触不良になるのは抗えずちらちらするのが良いという場合もあれば、祭りの間に取れてしまってもってくる女の子がいたりと残念な風景もあり、やはりアクセサリー用の補助パーツが必要と感じました。

り方でした。接触不良になるのは抗えずちらちらするのが良いという場合もあれば、祭りの間に取れてしまってもってくる女の子がいたりと残念な風景もあり、やはりアクセサリー用の補助パーツが必要と感じました。

電子手芸というか仕込み手芸として縫い付けるタイプで導電糸でシステム構成するLilypadというシリーズの商品があり、この中にスイッチ付の電池ホルダーがあります。こうした基板モジュールを活用するとアクセサリーとしてもスイッチがついていますのでひらせたいときに長持ちさせることが出来ます。写真は互換品のスイッチ基板で200円ほどです。文化祭でのイベントなどで展開するのはいかがでしょう。ボタン電池込みでも250円ほどになります。

電子手芸というか仕込み手芸として縫い付けるタイプで導電糸でシステム構成するLilypadというシリーズの商品があり、この中にスイッチ付の電池ホルダーがあります。こうした基板モジュールを活用するとアクセサリーとしてもスイッチがついていますのでひらせたいときに長持ちさせることが出来ます。写真は互換品のスイッチ基板で200円ほどです。文化祭でのイベントなどで展開するのはいかがでしょう。ボタン電池込みでも250円ほどになります。