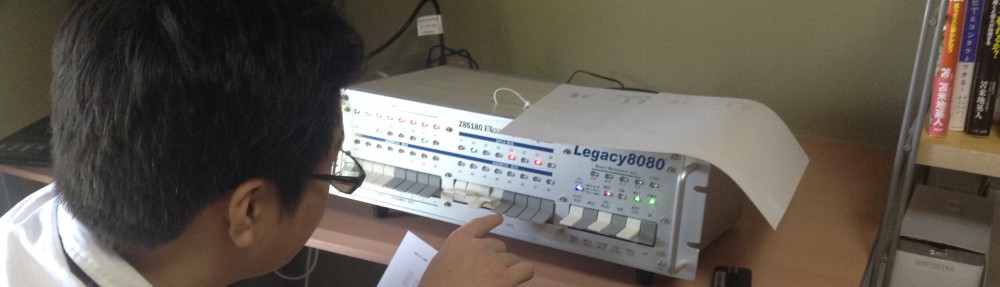

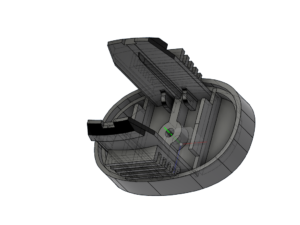

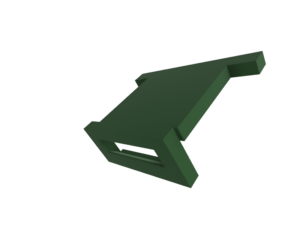

DSC_0591

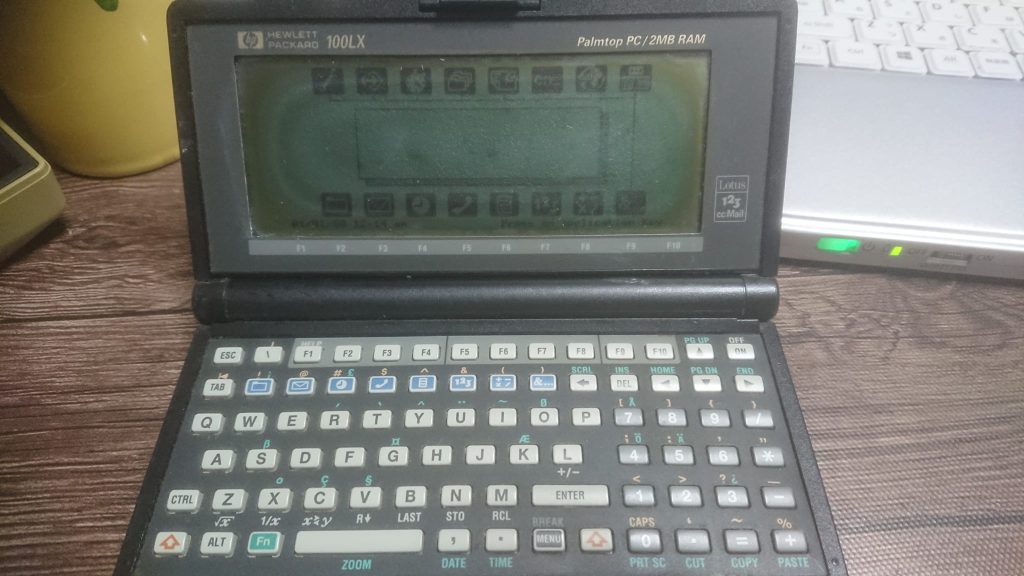

大洋電機が出しているMSD20という電池式半田ごての本体ボディの作りがいまいちで元々電池蓋が取れがちだった。そしてやがてそれは折れてしまい使えなくなっていた。放置していたのだが3Dプリントで修理することにした。

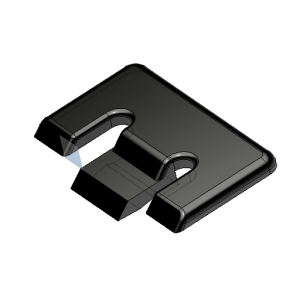

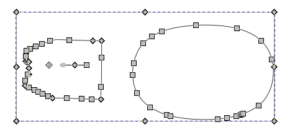

DSC_0590

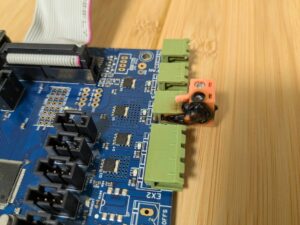

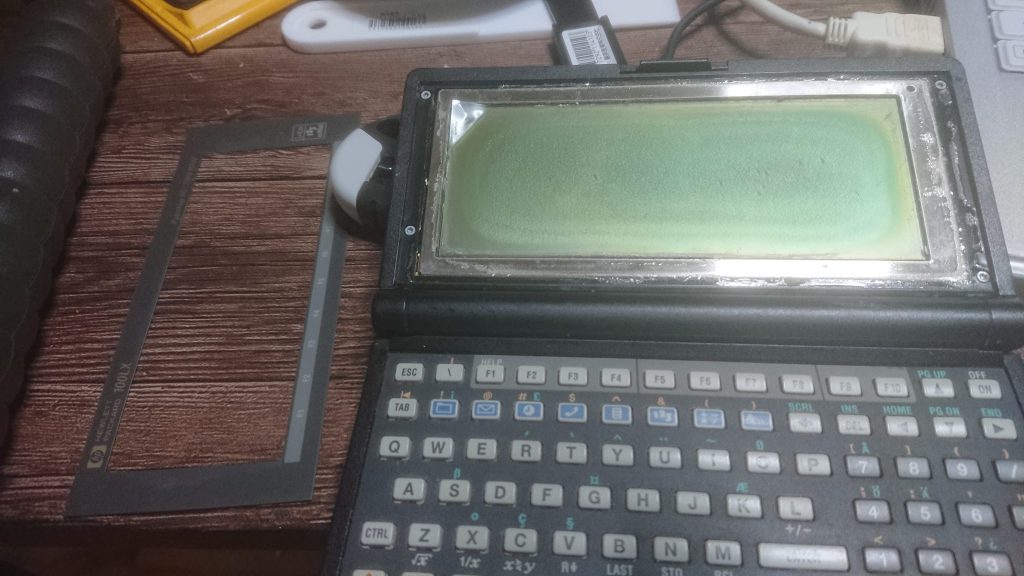

手順としては、まず折れた部品をコピー機にかけてスキャンする。

得られたbitmapファイルをInkscapeでインポートしてビットマップを

トレースしてパスを得る。

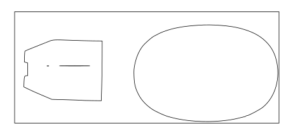

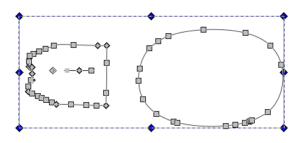

得られたパスはfillされている形なのでfillをなしにして

strokeをありにすると以下のようになる。

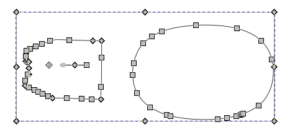

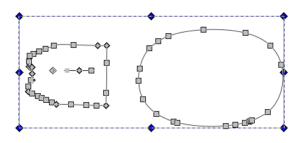

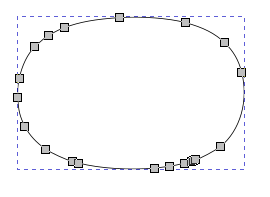

表示モードを変えると構成点で以下の様に表示される。

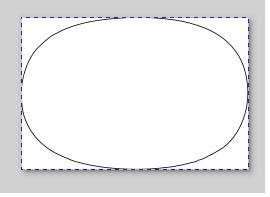

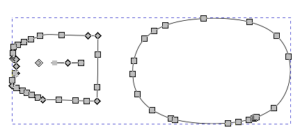

要らない外枠をctrlキー押しながら、選択していく。

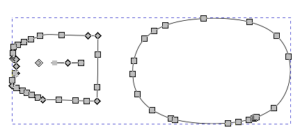

削除すると2つのデータになる。

左のデータをマウスで領域選択する

削除すると目的の底板のアウトラインが得られる

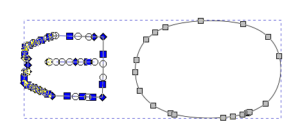

ページサイズを選択オブジェクトに合わせる。

この状態でSVGファイルとして保存する。このSVGファイルをFusion360で取り込んでサイズの補間をする。

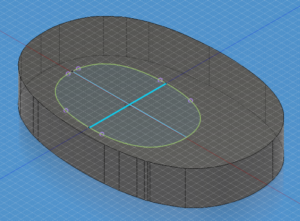

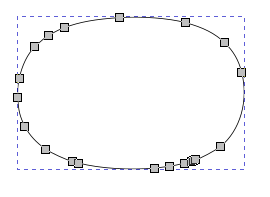

実際にノギスで測ったサイズとSVGデータのサイズをスケーリングするわけだ。

Fusion360では、計測機能があるのでSVGのサイズ(S)を求めて実際のサイズ(A)で縮尺処理をする。スケーリング指定では(A/S)の形で与えれば実際のサイズに変換できる。

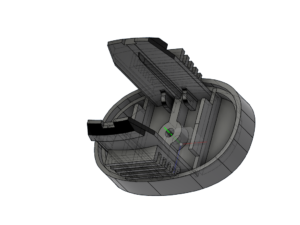

下絵のベースが出来たら少しずつ実物をトレースしていき仕上げていく。

実際には、半分だけ仕上げてカットした形からミラーリングで作り上げる。

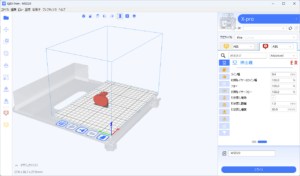

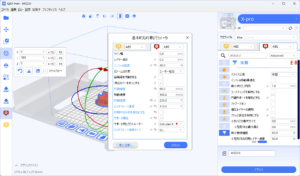

作り上げたファイルはSTLにして落として、プリント用にスライスしてgcodeファイルを生成して、プリンタに掛けるという手順だ。Thingiverseに登録しておいたが、まだ印刷前なのでinprogressとしている。

修理は実際には、その先で始まり爪がうまく止まるように調整していくことが必要ではある。