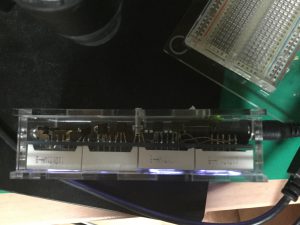

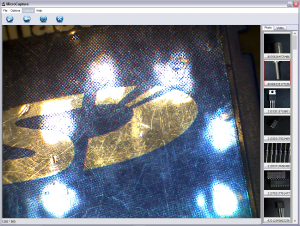

USB顕微鏡のバックライトがつかなくなったのが始まりだった。不良を解決すべく本体を開けて内部を確認したのだが、鏡筒内部に配置されているLEDまで の配線がおかしい様子だったので、予想以上の密度で内部が出来ていたので表示が動作できる点で再現確認をしたところであきらめていた。バックライト以外には不満もなく、アプリケーション”MicroCapture”もWindows7で動作していたマシンでは問題なく動作していた。

Windows10へのマシン移行を契機に、バックライトのつかない顕微鏡を解決すべく最近のモデルを手に入れようと考えたのだが$20以上を払う気もしないのでWindows8まで対応を表明していた少し古いタイプのチャイナモデルを探した。

同様なモデルを購入できたが、ケース外観と内部は大違いでカメラのドライバーもアプリも異なるものだった。残念ながらWindows10での動作では最もよく使うユースケースである拡大しながらのPreviewingが描画できないという問題が判明した。静止設定すると表示が正しくでるので、問題はDirectShowにあるようだった。

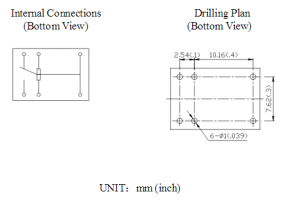

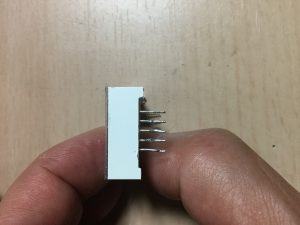

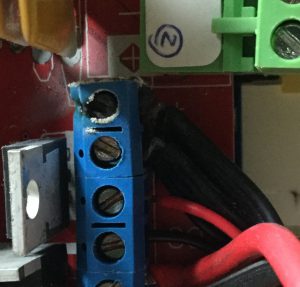

意を決して、再度古いモデルの筐体を開けて、バックライトの問題について解析をすることにした。CMOSセンサー基板とコントローラ基板の連結コネクタのピンに一か所問題が見つかり、そのピンが抜ける様相になっていて、そのパターンが切れているのを確認した。ワイリングペンでUEWを使って配線を試みるとバックライトが復活した。

このワイヤリング対策について早く気づいていれば・・と思いつつ、きっと無駄な買い物をするまでは必死に探さなかったのだなと反省。

このワイヤリング対策について早く気づいていれば・・と思いつつ、きっと無駄な買い物をするまでは必死に探さなかったのだなと反省。